防火地域・準防火地域・法22条区域とは

こんにちは。

終わりかと思いきや、まだあるんですよ地域シリーズ。(笑)

用途地域に掛かる制限に加えて、

防火に対する規制がある地域等が存在します。

前回まで用途地域についてお話させていただいたのですが、

今回はご存知の方もいらっしゃるかもしれません、防火地域等についてお話したいと思います。

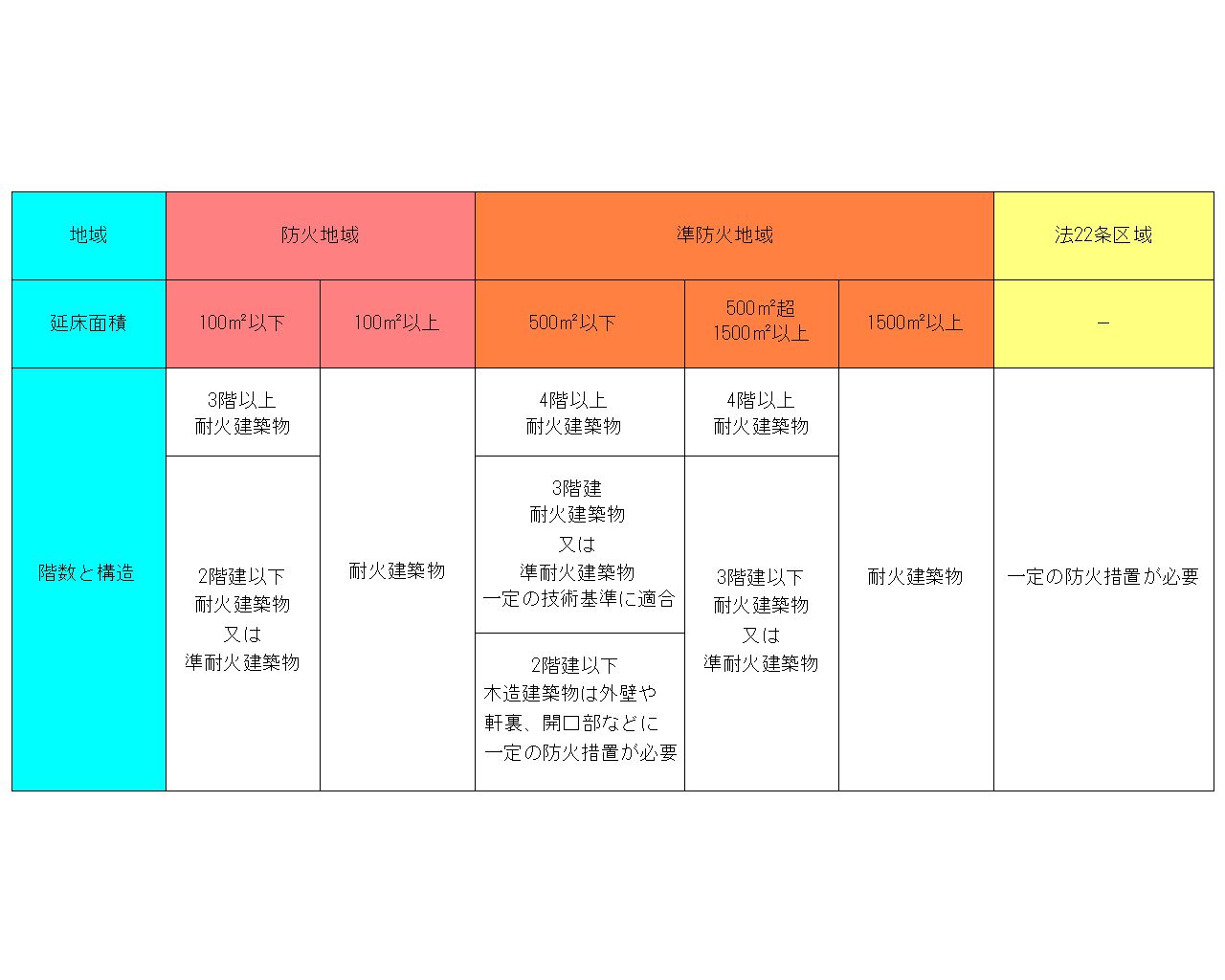

大きく分けて3つあります。

・防火地域

・準防火地域

・法22条区域

目的としては、想像できるとおり火災発生による被害防止のためです。

都市計画法や建築基準法ではその地域の状況に合わせて設定されています。

防火地域 準防火地域

都市計画法で市街地における火災の危険を防ぐために定められていて、

主に駅前や建物密集地、幹線道路沿いに多く設定されています。

言ってしまえば、街の中心地付近には大体設定されています。

前回のブログで説明した商業地域・近隣商業地域辺りですね。

建蔽率・容積率共に高い建物が建てられるという事は、

お隣の大きな建物との距離も近いという状況がこの地域では想定できますので、

そういった密集地では火事の延焼を防ぐ必要があります。

また、幹線道路は火災時に消防車等の緊急車両の通行を妨げないようにする目的があります。

法22条区域

建築基準法で定められていて、

防火地域・準防火地域以外の木造住宅地が指定されています。

ちなみに熊本市は全域(市街化調整区域を除く)が法22条区域内に設定されています。

イメージとしては。。。

街の中心地に設定される防火地域を取り囲むように準防火地域があって、

更にその周辺部に法22条区域が広がっている。

みたいな感じでしょうか。

制限の厳しい順に並べると、

防火地域 > 準防火地域 > 法22条区域

と、当然ながらなります。

補足として、

敷地内に防火地域と準防火地域との境界がある、又は、準防火地域と法22条区域との境界がある場合は

制限の厳しい方の規定が基本的に建物全体に適応される事になります。

では、どういった制限があるのかというと

一蘭🍜 、ではなくて

一覧にしてみました。↓

こんな感じ。

ちなみに、当社は注文住宅・建売住宅メインのハウスメーカーなので劇場や病院等の

特殊建築物に対する別枠での規制は上の一覧に反映しておりません。

延床1500㎡以上の項目も現実的に要らないでしょ。

と、自分で書いといて突っ込みたい所ですが。。。作っちゃったのでこのままいきます。(笑)

上の一覧のとおり、防火地域・準防火地域では基本的に耐火建築物、若しくは

準耐火建築物にしなさいよという規制があります。

耐火建築物・準耐火建築物とは一般的に鉄筋コンクリート造や耐火被覆した鉄骨造の事を指します。

不特定多数の人の出入りがある大規模建築物が立ち並ぶエリアに課せられたスペックがベースとしてあるため

当然ながら制限は厳しいものとなります。

一昔前までは。。。原則木造は建てちゃいけません。

的な地域だったのですが、最近では建材の耐火・防火性能の向上、大臣認定の構造方法や規制緩和等も加わり

不可能ではなくなってきています。

ただ、どうしても鉄筋コンクリート造や鉄骨造並みの耐火性能、又はそれに準じる性能にまで引き上げる必要があるため

建材が高価になり構造も複雑になりますので建築費用が割高になるのが現状です。

土地探しから始める際には用途地域に加えて、防火地域・準防火地域にも該当するのかも調べておく必要がありますね。

では、EDGE STYLEのお家はどうなのかといえば、

準防火地域内の2階建て以下の条件は窓などの開口部を防火窓に、

換気口などの換気フードを防火ダンパー付きにする事でクリアする仕様となっています。

ここで要求される性能は防火構造にしなさいという規定があります。

防火構造とは外壁や軒裏など延焼のおそれのある部分は防火基準に適合する建材や構造にしなければなりません。

併せて、延焼線の範囲にかかる窓などの開口部を網入りガラスやシャッター付きの窓が必要となります。

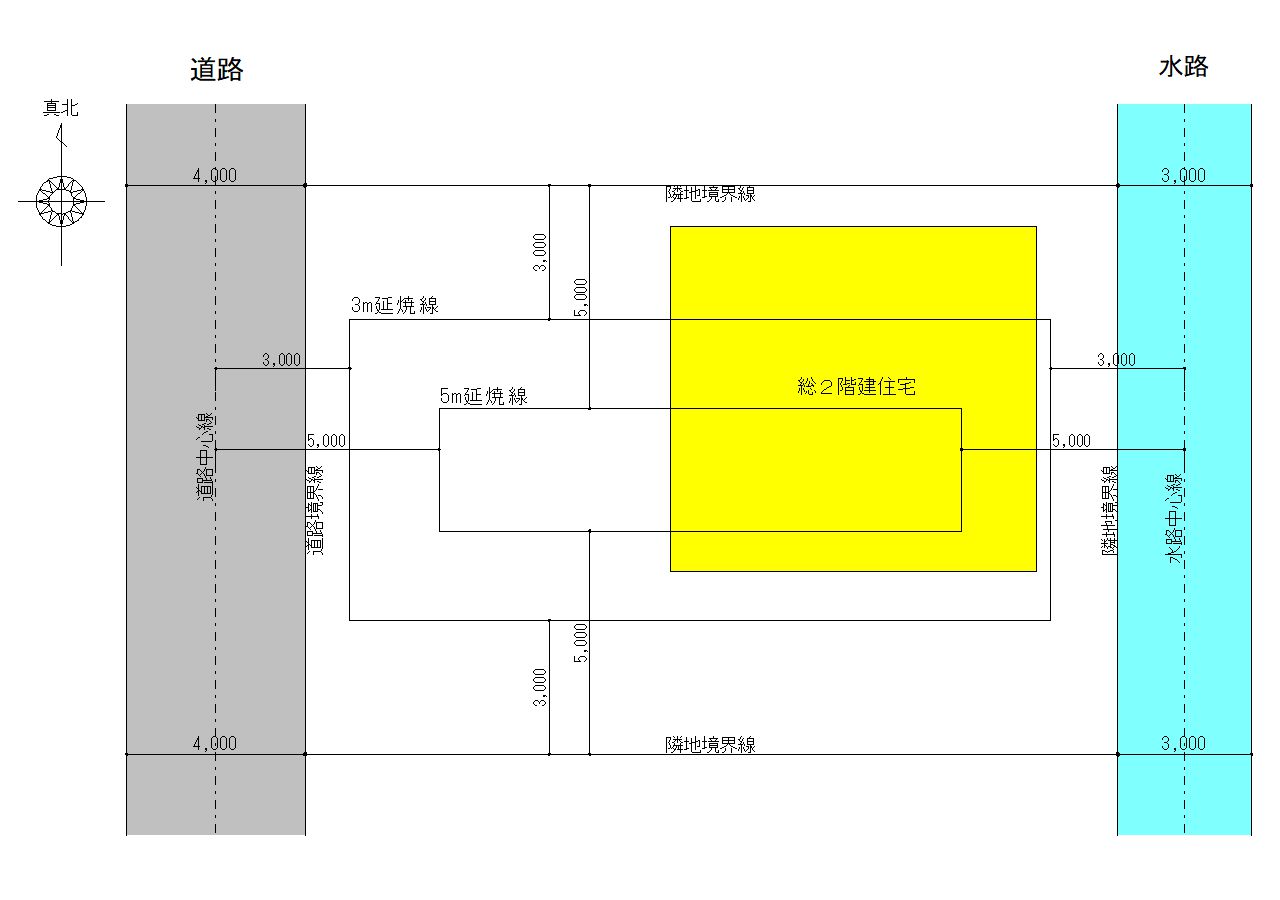

少しだけ具体的に図で説明してみます。

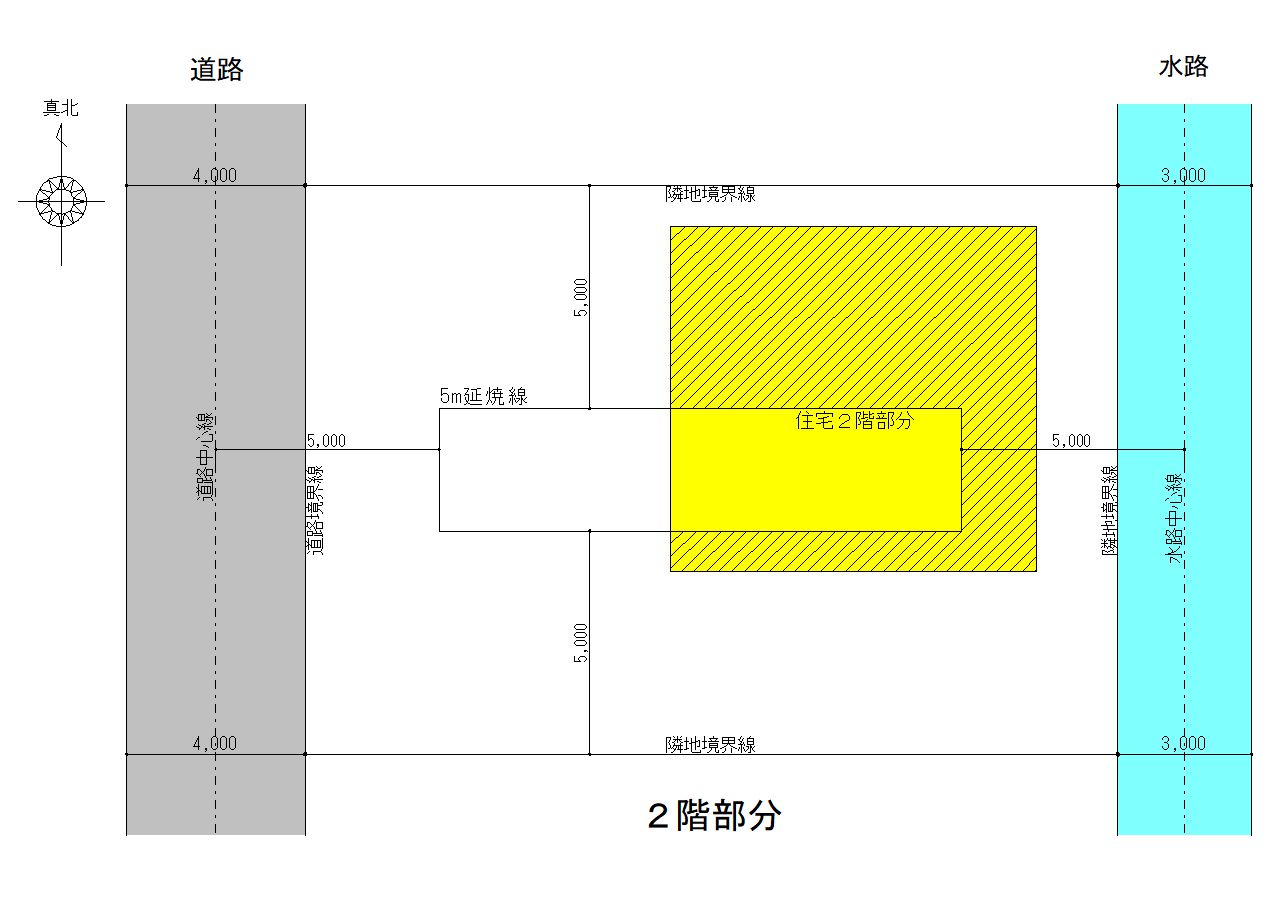

状況としては西側に幅員4mの道路、東側に幅員3mの水路に挟まれた敷地に総2階建ての住宅を例に挙げます。

延焼線とは、隣地や道路で火災が発生したときに、火が燃え移る可能性のある範囲のことです。

境界線から、建築物の1階部分で3m、2階部分で5m離れた位置に延焼線がかかります。

道路・水路との境界においては、緩和規定としてその中心線からの距離が延焼線になります。

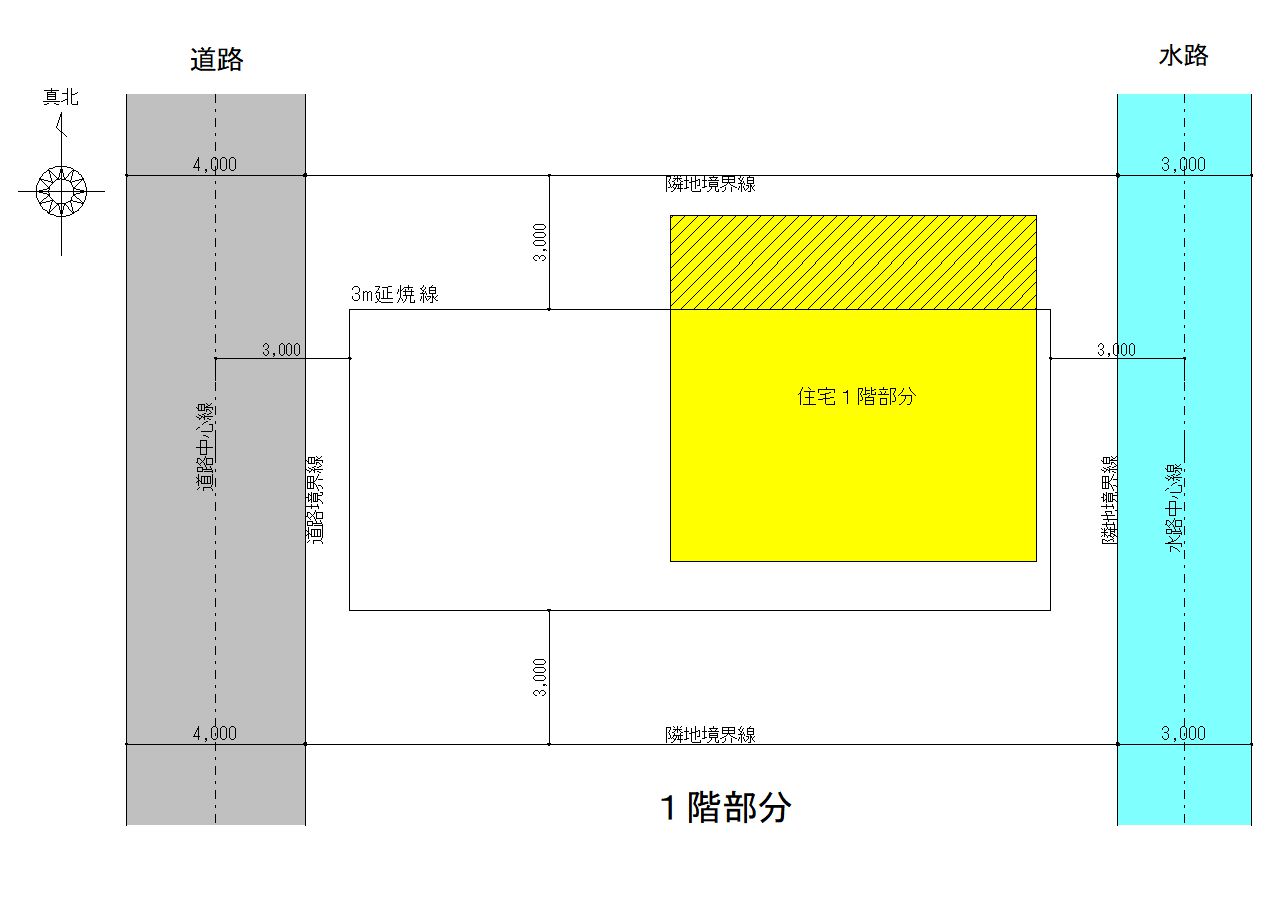

1階と2階に分解してみます。

斜線部にかかる外壁の窓は網入りガラスやシャッター付きにする事で要求される性能となります。

延焼線の範囲内にある開口部が対象で、全ての窓を防火窓にする必要はありません。

法22条区域の場合も延焼線にかかる部分は準防火構造としなければなりませんが、

性能上防火構造の方が優れている上に開口部に至っては防火窓や、

防火ダンパー付き換気フード等も不要となりますので標準の仕様でクリアするものとなっています。

また、お客様の中には外壁の一部を板張りにしたいとのご要望をいただく事があります。

下地に石膏ボードを貼る事で告示(準防火性能として大臣が定めたもの)の適応となりクリアとなります。

法22条区域よりも制限が厳しい準防火地域では、

上記の告示ではクリアする事ができないため生の板張りとする事ができません。

そんな時は、防火構造の認定が取れている木彫のサイディングを使います。

燃えない? 燃えづらい? 木ってのが最近の建材であるんですよ。

燃えるけど燃えない。みたいな。。。凄いですよね。

後は、塗壁にするかですね。

だいたい。。。こんなところでしょうか。

以上、防火地域等について簡単に?(笑)

お話させていただきましたがご理解いただけましたでしょうか。

防火地域等の規制地域内にお家を建てる場合は、

建材を変えなければならなかったり、防火窓にしなければならない等の決まりがあるため、

費用が高くなりがちで、お家のデザインも制限される事もあります。

ただ、一方では駅や街の中心地に近いため生活する上では利便性が高いとうメリットもあるので総合的に判断が必要ですね。